一、研究方向

本实验室将围绕无损检测及状态监控关键技术展开研究,主要研究方向包括:基于多物理原理的新型无损检测技术、材料应力、疲劳及性能状态检测技术、智能化结构健康监控技术。

1.基于多物理原理的高速载运设施新型无损检测技术

本方向研究高速电磁检测、正电子射线、电磁热成像、激光光学等新技术,以及机器人、车载等多种方式,开展对各类金属、复合材料、混凝土等材料及设施的制造缺陷及在役伤损检测。覆盖多种材料、多种损伤类型、深度,以及损伤的不同阶段。

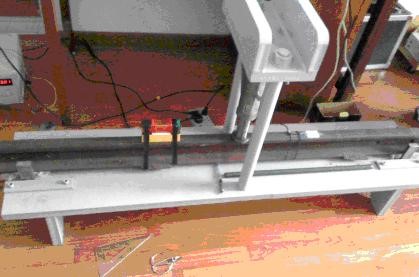

1.1 高速电磁检测技术

结合已有的国家自然科学基金委重大科学仪器开发专项“钢轨接触疲劳及裂纹多物理高速巡检监测技术攻关和仪器研发”,国家科技部重大科学仪器开发专项“在役钢轨缺陷综合检测监测设备开发与应用”2个国家重大科学仪器开发专项课题,以及中国铁路总公司的相关重大课题,采用电磁无损检测核心关键技术,研究铁磁性材料的裂纹缺陷以及使用环境对电磁等宏观特性的影响,克服检测装置高速运动条件下对钢轨铁磁性材料动态磁化、涡流影响等速度瓶颈,实现在高速及重载铁路应用条件下,以非接触的方式,对服役钢轨表面、亚表面以及一定深度的裂纹缺陷损伤进行快速巡检的方法,实现80~350km/h的巡检速度,开发仪器设备的核心关键部件和功能软件,进一步构建高速钢轨裂纹巡检设备原理样机和工程样机,实现对铁路钢轨裂纹缺陷形貌参数等相关数据信息的快速获取、损伤程度判别,并进行钢轨的故障预警和寿命评估。

1.2 相控阵激光超声、电磁超声技术

结合已有的国家仪器开发专项和国家质量共性技术专项,重点研究激光超声、电磁超声等非接触超声检测技术的相控阵激励、接收和数据分析、可视化,以及在材料缺陷检测和材料性能检测方面的典型应用。在仿真分析、探头的指向性能和超声波的检测效率、灵敏度等指标优化等方面占据国际前沿水平。在数据分析处理、可视化等方面具有创新性,并重点研究铁磁性材料磁致伸缩电磁超声与材料性能,包括硬度、强度等指标之间的映射关系,开拓出电磁超声实现材料性能检测的新方法。

1.3 正电子等射线检测技术

研究利用γ光子穿透性强的特点,将低辐照的核素标记在工作媒介上,通过对分布在设备内部的气态或者液态工作媒介发出的正电子湮没所产生的γ光子分布态的探测,采用减少散射算法和正电子正弦图超分辨率图像恢复技术,利用计算机PET成像技术,实现对恶劣状态下高端复杂设备件内部状态场的无损检测。例如在不拆解的前提下检测航空发动机腔体内部表面的细微孔洞、喷油嘴阻塞状态,以及在高温高压工作状态下对发动机运行中气流场的分布、变化情况的进行监测的重大科学和工程问题。该研究目前进展良好,本学科正在搭建国内第一台用于工业无损检测的PET成像测试系统。

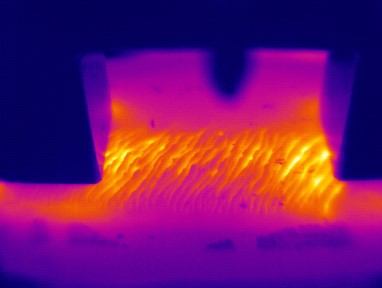

1.4 光电检测技术

与已有的国家质量共性技术专项相结合,面向无损检测的光电感知与智能系统:开发各种新型光电传感器,研究基于计算机视觉的感知与检测技术,二维、三维图像信号的获取与智能处理。研究基于视觉和激光技术的轨道交通轮、轨伤损及磨耗检测,研究空间目标的三位信息光电感知方法与相对位姿测量技术;目标多角度智能识别方法与技术;研究SAR、红外和可见光等异源图像匹配方法与技术;基于视觉的运动目标高可靠检测追踪技术;特别的,在红外与太赫兹检测关键技术研究方面,研制大壁厚低热导率材料的主动式红外热成像检测技术,以及脉冲涡流红外热成像技术,建立面向无损检测用红外热像仪特殊要求的关键参数测试方法和平台,研究典型非金属材料在太赫兹波段的光谱响应特征,建立相应的太赫兹图谱库,开发便携式太赫兹检测仪样机,提出非金属材料太赫兹检测仪的标定及评价方法。其科学问题在于非金属材料检测中材料特性对太赫兹波复折射率影响规律,关键技术在于非金属材料损伤红外大功率均匀激励技术与太赫兹反演技术。

2.高速载运设施材料应力、疲劳及状态性能检测技术

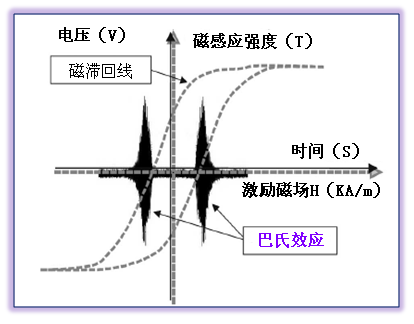

本研究方向,与国家科技部“增材制造与激光制造”专项课题“高性能合金钢构件激光增材制造控形控性研究”、国家科技部“国家质量基础的共性技术研究与应用”专项“材料损伤电磁无损检测与评估关键技术研究及仪器研制”相结合,在研究多种材料宏观结构特性的基础上针对其微观组织结构的变化,以巴克豪森效应检测方法为主,融合磁场检测、电场检测、声学检测以及电磁激励红外热热成像技术和磁光检测技术,进行多种方法的校准、比对和精度计算,研究材料多重物理原理效应(如电导率、磁导率、磁化机理、热导率等)与材料应力、疲劳及塑性变形、缺陷损伤的定量关系,在相关性和独立性分析的基础上实现多参数的分离,研发完整的评估材料疲劳损伤及结构健康状态的检测系统和方法,以及增材制造等新型加工工艺、特种加工工艺相关的材料检测和质量评估,含碳量、组织结构、热处理深度,屈服极限、疲劳性能等微观状态检测和机械性能无损评估。在宏观和微观上克服目前无损检测方法在该领域测量中尚未解决的技术难题,从不同侧面实现对被测对象的应力、疲劳及缺陷的在线离线性能检测,结合部件运行的服役失效机理,进行结构件的状态评估、预警预报和安全评定。

2.1 非铁磁性材料脉冲涡流与微磁检测关键技术研究

揭示非铁磁性金属材料损伤脉冲涡流与微磁检测机理,研究非铁磁性材料构件宏观损伤的脉冲涡流检测方法,开发可穿过包覆层获取微弱电磁信号的大提离脉冲涡流传感器、开发适应小提离的不锈钢劣化微观损伤微弱静磁场检测传感器、研制脉冲涡流和微磁检测设备,开发非铁磁性材料损伤的快速检测工艺。其科学问题在于非铁磁金属材料宏观缺陷大提离脉冲涡流与微观损伤微磁检测机理,所研究的关键技术在于非铁磁性金属材料损伤电磁检测信号获取技术。

2.2 铁磁性材料疲劳损伤多磁参数检测关键技术研究

揭示不同影响因素下材料磁化过程中磁畴变化规律,建立宏观磁特性与微观磁畴磁化过程变化特征的关系模型。研究基于磁巴克豪森效应的应力定量评估方法,建立基于多个磁参数融合分析的疲劳状态检测方法,开发磁巴克豪森应力检测设备,开发多磁参数疲劳状态检测设备。其科学问题在于铁磁性材料应力分布、疲劳损伤与材料电磁特性参数的关联规律,而关键技术在于铁磁性金属材料应力与疲劳评估多种磁信号特征参数融合分析技术。

2.3多方法多特征值相关性分析和信息融合研究

对各个特征值之间的联系,进行物理上解释,以及多种检测方法、多特征值的信息融合,实现特定参数的检测和材料状态综合评估及仪器开发。针对物理信号时域特征 、物理频域特征、时频域特征,以及各类域统计特征,进行多元回归、神经网络和主成份分析,进行多方法多特征值的信息融合,进行多参数的评估,并进行测量误差分析;建立多维特征模式张量数学模型,针对提取声、电、磁、热在物理时域的特征,提取盲源空间,时序及频域模式向量以实现多维模式特征表征各参数量化。探索构建材料状态及性能评估方法及指标,并设计传感器结构,构建相应的多物理效应融合的检测仪器设备。

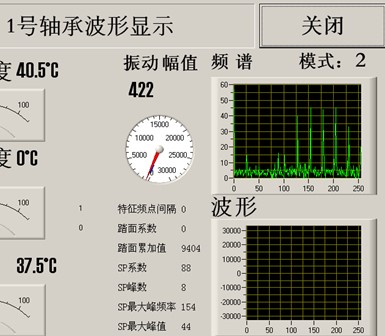

3.智能高速载运设施结构健康监控技术

关键本方向研究对于航空航天设施、桥梁、钢轨、管道、起重设施等重要设备的部位,在其制造、建造和在役过程中,采用多种固定式传感器,以及无线等网络组网通信技术,实现针对设备的应力应变、振动、疲劳、损伤、温度等参数监控,从而实现对设备的故障状态和健康程度的检测。具体研究内容包括:

3.1 智能结构传感技术及系统构建技术研究

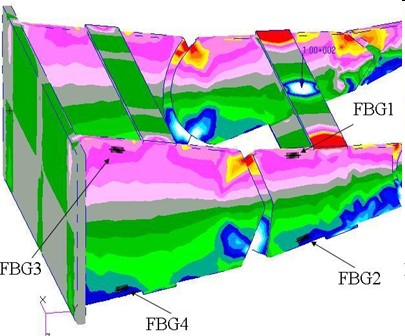

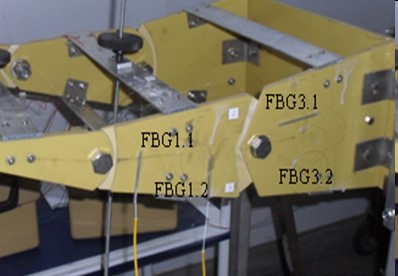

该方向研究传感器网络系统构建,包括研究传感器网络的微型化:使埋置于结构中的传感器不会或很少地对结构和材料的性能产生影响;高可靠:保证在被监测结构的整个寿命期间正常工作;网络化:以实现对整个结构的分布式或者准分布式测量。研究多种智能结构健康监测的传感器包括,如光纤、压电陶瓷、压电聚合物、电敏材料、形状记忆合金、电阻应变丝等。研究数据采集与传输:包括采集数据,实现对能反应结构状态的多种物理量参量进行量化、发送、接收与管理等工作;数据预处理,对所采集信号中的某些特殊信号进行预先处理;数据通信,完成监测数据和上级子系统的信息交换与传输。研究数据处理:研究对数据进行收集、传输、处理、存储等。也就是说,采用各种有效的方法对测试数据进行处理、编译、分析评估、可视化等,完成从数据到信息再到知识的转换,并对数据库中的测量数据进行抽取、变换、分析处理,完成状态评估所需要的特征数据和信息的提取。

3.2 结构健康监测系统损伤识别方法研究

结构的损伤识别,即监测与评估结构的健康状况,以确定结构中有无损伤发生,进一步判定损伤的位置和程度,并智能评估结构中损伤的变化趋势、安全状况、使用功能和剩余寿命等。内容研究主要包括:结构有无产生损伤;若产生损伤,识别损伤的位置;评估损伤的程度;定量评估有损结构的功能,预测结构使用的风险变化趋势和剩余寿命。上述四个研究内容中,智能结构健康监测系统的基本任务是对损伤的有无进行判断;核心任务是对损伤的位置进行定位;结构功能和剩余寿命评定的基础是对损伤程度的评估;整个监测系统的难点是对结构剩余寿命进行评定。

3.3 结构健康监控系统应用方法研究

根据结构健康监控系统的理论与方法,结合航空航天等领域的具体需求,研究典型的应用方法,包括:

(1)碳纤维复合材料拉伸断裂过程监测,监测在制造和长期的服役过程中,碳纤维复合材料可能产生的内部断点、裂纹、脱层等形式的结构损伤。

(2)复合材料整体结构件损伤监测;

(3)极端环境对碳纤维复合材料拉伸性能影响研究,给碳纤维复合材料结构健康监测系统的设计和使用提供必需的参考,准确预报典型碳纤维复合材料结构的安全性和可靠性,考察温、湿度条件对碳纤维复合材料结构本身应变场变化及该结构健康监测系统的影响。

(4)起落架用钢(300M钢)等特殊金属部件的裂纹状态监测,针对新型中碳低合金超高强度钢300M钢(目前使用最普遍的飞机起落架用钢)等金属材料,淬透性很高,且塑性、韧性和抗疲劳、断裂性能优良,低温性能很好,但是也存在许多金属结构对缺口和氢脆较敏感共同弱点,研究对300M钢损伤监测,提高金属材料的设计应用能力,增强起落架结构的设计水平。

二、项目

近3年实验室承担科研项目超过120项,科研项目总经费超过1.1亿元。其中,国家级项目39项,包含国家科技部重大科学仪器开发专项及课题3项,国家自然基金重大科学仪器开发专项课题1项,国家科技部973、科技部增材制造、质量专项课题3项,国家科技部国际合作项目1项,欧盟国际合作项目(FP7)1项,国家重点型号项目1项,国家自然基金重点项目1项,面上项目18项,青年基金项目10项。省级项目32项。

三、论文与著作

近三年相关研究人员在国际、国内发表科研论文数百篇,其中SCI收录100余篇。

四、专利

近三年相关研究人员获得授权发明专利40余项。